Umgang mit Hass im Netz auf individueller Ebene

Auf individueller Ebene herrschte lange Zeit vor allem sogenanntes Victim Blaming vor. Erst langsam, seitdem sich der Kreis der potentiellen Opfer stark erweitert hat, beginnt eine Verschiebung der Perspektive auf die Angreifenden.

Victim Blaming

„Wenn jemand so blöd ist und als Promi ein Nacktfoto von sich selbst macht und ins Netz stellt, hat er doch nicht von uns zu erwarten, dass wir ihn schützen. Vor Dummheit kann man die Menschen nur eingeschränkt bewahren.“[1]

Oettinger als designierte EU-Kommissar für

digitale Wirtschaft bei einer Anhörung im EU-Parlament (2014)

Diese Antwort gab der damals designierte EU-Kommissar für digitale Wirtschaft, Günther Oettinger, auf die Frage, wie die Bürger_innen besser im Internet geschützt werden könnten. Kurz vorher wurden zahlreiche Nacktfotos (größtenteils) prominenter amerikanischer Frauen (siehe Abschnitt zu Revenge porn/non-consensual porn) veröffentlicht. Jedoch geschah dies nicht, wie der Kommentar Oettingers glauben machen könnte, mit der Einwilligung der Betroffenen. Die privaten Fotos wurden nicht selbst im Internet veröffentlicht, sondern aus den privaten, passwortgeschützten iCloud-Accounts gehackt und dann von den Angreifer_innen online gestellt.

Die Schuld an den Übergriffen durch die Veröffentlichungen intimer Fotos wird nicht den Angreifer_innen, sondern den Opfern gegeben. Auch bei der Suche nach adäquatem Umgang mit Trollen bezogen sich die Verhaltensempfehlungen lange Zeit ausschließlich auf die Opfer. Vor allem zu Beginn des Auftauchens von Trollen wurde dazu angehalten, sie zu ignorieren:

„Lässt man sich auf die Trolle ein, werden diese Individuen nur noch mehr angespornt. Don’t feed the trolls [Hervorhebung im Original] ist deshalb die erste Regel im Umgang mit ihnen: Die Trolle nicht füttern, sondern ignorieren oder gleich aussperren.“[2] Reissmann et al. (2012)

Das Verschieben der Verantwortung hin zu den Opfern der Übergriffe und die damit verbundene Umkehr bei der Bewertung von Täter- und Opferrollen nennt sich Victim Blaming.[3] Die Schuld für Taten wird nachträglich und im Bereich der Prävention bei den Opfern gesucht. Beim Victim Blaming wird gefragt: Hat das Opfer die Tat provoziert? Was können potentielle Opfer präventiv gegen Angriffe tun?

Der Handlungsdruck und die Aufforderungen, das eigene Verhalten anzupassen, liegt somit auf Seite der Opfer. Bis heute müssen Frauen sich Vorwürfe der (Mit-)Schuld an Vergewaltigungen anhören nur aufgrund ihres Kleidungsstils oder extrovertierten Verhaltens.[4] In dem weltweit aufsehenerregenden Fall 2012 in Neu-Delhi, als eine Studentin nach einer unfassbar brutalen Gruppenvergewaltigung[5] an ihren Verletzungen starb, gab einer der Täter in einem Interview an, die Schuld läge bei dem Opfer.

„Ein Mädchen ist weit mehr verantwortlich für eine Vergewaltigung als ein Junge. Ein anständiges Mädchen ist nicht um 21 Uhr draußen unterwegs. Hausarbeit ist das richtige für sie, nicht der Besuch von Discos oder Bars in falscher Kleidung. [...] Eine Frau solle sich nicht wehren, wenn sie vergewaltigt wird. Sie sollte einfach ruhig sein.“[6] Täter im Interview mit der BBC (2015)

Je nach Kultur reicht es schon, sich als Frau überhaupt öffentlich zu zeigen. Das Vorhandensein einer „Rape Culture“ und des Victim Blamings ist auf vielen Ebenen sichtbar. Für Frauen gibt es Verhaltens- und Kleidungsempfehlungen mit der Idee, sexuelle Übergriffe zu verhindern, Unterwäsche, die Vergewaltigungen unmöglich machen oder erschweren sollen, Nagellack, der sich verfärben soll, wenn in einem Getränk K.O.-Tropfen enthalten sind.

Jedes dieser Beispiele ist ein Mosaikstein, die in ihrer Gesamtheit den Grundstock dafür legen, dass bei sexuellen Übergriffen die Blicke auf das Opfer und deren Verhalten gelegt wird und in einigen Fällen sogar die Schuld bei dem Opfer und nicht auf der Täterseite gesucht wird. Der Schwerpunkt bei der Bekämpfung und der Verantwortung bei Übergriffen, sollte nicht auf die Opfer gelegt werden, sondern auf die Täter:

„Bringt nicht euren Töchtern bei, dass sie nicht vergewaltigt werden. Bringt euren Söhnen bei, dass sie nicht vergewaltigen.“[7] Julia Brilling (2013)

Äquivalent dazu muss im Bereich der digitalen Angriffe der Fokus auf die Angreifenden gelegt werden.

Trotzdem muss es auch Ansatzpunkte für einen möglichen Umgang auf individueller Ebene geben. Denn auch wenn das Problem gesamtgesellschaftlich angegangen werden muss, stellt sich bei einem Angriff gegen einen selbst direkt die Frage: Was soll ich jetzt machen?

So vielfältig Menschen sind, so unterschiedlich können Reaktionen auf Anfeindungen im Internet aussehen. Auch hängen mögliche Reaktionsmuster von unterschiedlichen Faktoren ab, wie zum Beispiel, ob ich selbst angegriffen werde oder Zeuge_in von Anfeindungen bin, wie viel Aufwand ich bereit bin zu investieren, wie extrem die Aussage, um die es sich handelt, ist, oder auch davon, ob man selbst eher ein offensiver oder defensiver Typ ist.

Was kann ich tun gegen Hass und Hetze im Internet? Maßnahmen gegen Hate Speech auf individueller Ebene

Was generell gilt

1. Zeitlimit setzen und Erwartung abstecken

Vor dem Einsteigen in eine Online-Diskussion (oder generell dem Einloggen bei sozialen Netzwerken oder bei digital verbrachter Zeit), sollte sich jede_r bewusst machen, wie viel Zeit man maximal investieren möchte. Leicht passiert es sonst, dass (subjektiv im Nachhinein) zu viel Zeit aufgebracht wurde, man sich ärgert und frustriert ist und sich schlimmstenfalls aus den schlechten Erfahrungen heraus an gar keinen Online-Diskussionen mehr beteiligt und sich zurückzieht. Dadurch gehen Stimmen in Diskussionen verloren und es werden weniger Positionen der bestehenden Meinungsvielfalt sichtbar. Um das zu verhindern, kann ein vorher gesetztes Zeitlimit hier helfen.

Auch macht es Sinn sich zu vergegenwärtigen, was man erreichen möchte. Trolle und Hater mit ein paar Diskussionsbeiträgen zu überzeugen, ist schon von vornherein aussichtslos. Wenn das Ziel hingegen ist, stillen Mitleser_innen und den Überzeugungstätern zu zeigen, dass es auch andere Meinungen zu dem Thema gibt, ist das realistisch umzusetzen, braucht lediglich einen Satz („Ich sehe die Situation anders als XY.“) und ermutigt vielleicht weitere unsichere Personen ihren Standpunkt zu formulieren.

Schreibt man mehr als diesen „Gegenstandpunktssatz“, kann es zusätzlich neue Argumente mit in die Diskussion einbringen und den Diskussionshorizont damit erweitern. Niemals sollte man mit dem Anspruch herangehen, Dinge online auszudiskutieren.

2. Mach mal Pause! Fomo ade

Auch wenn es sich für viele heutzutage so anfühlt: Man muss nicht ständig online sein und nicht immer direkt zurückschreiben. Eine Reduktion des Reaktionstempos kann Druck aus hitzigen Situationen herausnehmen. Es besteht die Möglichkeit, dass Aggressionen oder kurzzeitig schlechte Stimmungen aus eigentlich anderen Gründen bestehen („Du bist nicht du, wenn du hungrig bist.“) und sich durch Entschleunigung zum großen Teil selbst erledigen.

Ausgeschlafen und mit ein paar Stunden oder einem Tag Abstand denkt man häufig anders über Dinge. Wenn man nicht sofort antwortet, können auch noch Menschen im Umfeld, die nicht direkt dabei waren, nach ihrer Meinung und Einschätzung dazu gefragt werden. Der Druck nach schneller Rückmeldung erzeugt außerdem Stress auf allen Seiten und lässt einfacher Unbedachtes schreiben, das im Nachhinein bereut wird.

In sozialen Netzwerken herrscht ein hohes Erregungs- und Empörungslevel, das belasten kann. Extreme Erzählungen und Bilder bleiben eher im Kopf und bekommen viel Aufmerksamkeit, was zu einer Spirale von immer krasseren Stories führt. Um sich der Erregungsspirale ein wenig zu entziehen, ist es hilfreich, sich regelmäßig digitale Auszeiten zu nehmen.

Eine Möglichkeit für den Alltag ist, beim Smartphone die Push-Funktion auszuschalten und sich selbst bei den Messengern/Portalen einzuloggen und Apps aufzurufen, wenn man Zeit und Kopf dafür frei hat und nicht, wenn eine neue Meldung angezeigt wird. Denn sobald die Meldung blinkt, beschäftigt man sich zwangläufig damit (und sei es um abzuwägen, ob man die Nachricht jetzt lesen will oder später, sich zu fragen, wer geschrieben haben könnte und ob es sehr wichtig sein wird etc). Das Ausschalten der Push-Funktion hilft auch der eigenen Konzentration. Man kann vor Ort präsent sein und ist mehr bei sich.

Neben dem oben geratenen Aspekt, sich vorher zu überlegen, wie viel Zeit man online verbringen möchte, kann man sich auch eine Online-Zeitgrenze im Tages- oder Wochenverlauf setzen (zum Beispiel: nicht mehr nach 22 Uhr online sein oder am Wochenende keine E-Mails lesen) oder Offlineorte oder -räume festlegen. Viele schlaflose Nächte gehen auf das Konto von aufwühlenden Ereignissen oder Diskussionen, die online kurz vor dem Schlafengehen stattfanden. Durch selbstgesetzte Pausen ist es einfacher zur Ruhe zu kommen und ruhig zu bleiben und sich weniger von Online-Geschehnissen mitnehmen zu lassen.

3. Informieren über Hass im Netz

Generell ist es wichtig, sich mit dem Thema Hass im Netz auseinanderzusetzen, sich selbst und das eigene Umfeld zu sensibilisieren und damit auch vorbeugend zu handeln. Wenn ich weiß, dass Menschen, die offline oft Ablehnungen erfahren, teilweise online ungehemmt gehasst werden, kann der erste Schock geringer sein, wenn ich so eine Situation selbst als Opfer erlebe oder als Zeuge_in mitbekomme. Es führt hoffentlich dazu, dass ich nicht wie ein verschrecktes Kaninchen vor der Schlange stehen bleibe, sondern darauf gefasst bin und entsprechend reagieren kann.

Typische Gefühle, die durch Anfeindungen im Netz ausgelöst werden, wie die Machtlosigkeit der Opfer, zeigen nicht die Schwäche des Individuums, sondern sind durch die Struktur der Angriffe bedingt. Somit kann es leichter fallen, sich von Angriffen emotional abzugrenzen, wenn hinterliegende Mechanismen und mögliche Reaktionsmuster von digitalen Anfeindungen schon vorher bekannt sind.

4. Hater aus der Anonymität bringen, direkte Resonanz erzeugen

Auch wenn bei digitalen Anfeindungen die direkte Rückkopplung fehlt – Reaktionen auf Angriffe nicht direkt erfahren werden – finden die Angriffe nicht im luftleeren Raum statt. Hater sind nicht nur hassende Menschen, sondern können auch noch ganz viele andere gesellschaftliche Rollen ausfüllen wie: Elternschaft, Arbeitnehmer_in, Freund_in, Kind, Neffe_Nichte, Partner_in, Onkel_Tante, Bekannte, Trainingspartner_in, Vereinsvorsitzende_r, Nachbar_in, etc.

Vielen wäre das eigene rüde Online-Verhalten unangenehm und peinlich, wären sie in einem anderen Kontext mit ihrem Verhalten konfrontiert. Hier sollte man meiner Meinung nach ansetzen. Alle sollten die Augen im eigenen Umfeld offen halten und wenn grenzüberschreitendes Verhalten wahrgenommen oder vermutet wird, es offen ansprechen und thematisieren.

Diesen Ansatz der Kontextualisierung hat eine peruanische Organisation für eine Kampagne gewählt, um auf sexistische Übergriffe im öffentlichen Raum aufmerksam zu machen und diese zu bekämpfen.[8] Zusammen mit einem Sportartikelhersteller haben sie ein Video gedreht, in dem Frauen durch Perücke und Schminke „getarnt“ auf einem Gehweg an ihren Söhnen vorbeiliefen und diese sie prompt bewerteten und etwas hinterherriefen.

Video: Peru 2014. Catcalling your mum. Mann pfeift unwissend seiner eigenen Mutter hinterher. „Sílbale a tu madre“ („Pfeif‘ deiner Mutter nach“). Vom Sportartikelhersteller Everlast und der Organisation „Paremos el acoso callejero" („Lasst uns die Belästigung in den Straßen stoppen“).

Die meisten Menschen würden sich ihrer eigenen Mutter gegenüber wohl nicht so respektlos verhalten oder ihr solche sexistischen Kommentare an den Kopf werfen. Warum dann bei anderen Frauen?

5. Nicht den Untergangsszenarien auf dem Leim gehen

Rechte Populist_innen beschreiben Untergangsszenarien gepaart mit dem aktionistischen Aufruf „Jetzt müssen wir handeln, um die völlige Katastrophe gerade noch abzuwenden“. Auch wenn viele Dinge kritikwürdig sind, sollten wir auch positive Nachrichten und Entwicklungen wahrnehmen und positive Zukunftsvisionen entwickeln, um unsere nächsten Schritte daraufhin auszurichten.

Einen Fokus auf positive Entwicklungen legt beispielsweise die wöchentlich erscheinende Rubrik „Früher war alles schlechter“ des SPIEGEL.[9] Viele Menschen – zumindest in Deutschland – haben mehr Möglichkeiten und Ressourcen zur Verfügung als ihre Großeltern. Und selbst wenn man vom Leben gebeutelt ist, sollte man dafür keinen Sündenbock (wie zum Beispiel oft gewählt: „die Flüchtlinge“) verantwortlich machen.

6. Last but not least – NIE falsche Behauptungen wiederholen

Wenn ich Dinge widerlegen oder Aussagen widersprechen möchte, sollte ich besonders auf meine Wortwahl achten und nicht das zu dementierende noch einmal wiederholen.

Gemeinerweise setzt sich das Wort in dem Zusammenhang nämlich fest und ich erreiche das Gegenteil von dem, was ich erreichen wollte. Ingrid Brodnig beschreibt das Phänomen anschaulich am Beispiel der Fake News, Barack Obama sei Moslem. Eine Dementierungen wie „Obama ist kein Moslem“ ist nicht unterstützend, sondern sogar kontraproduktiv. Die Verneinung wird vom Gehirn zweitrangig behandelt, es bringt nur erneut Obama und Moslem in einem Sinnzusammenhang und bleibt im Kopf hängen. Besser formuliert wäre: „Barack Obama ist Christ“.[10]

Ausnahmen bestätigen die Regel

Bei dem Widerlegen von Gesagten, lässt es sich manchmal nicht verhindern, das Falsche noch einmal zu wiederholen. Mimikama und der Faktenfinder der Tagesschau analysieren Gerüchte und prüfen ihren Wahrheitsgehalt. Dazu müssen die Gerüchte naheliegenderweise noch einmal dargestellt werden, bevor sie auf ihren Wahrheitsgehalt hin geprüft werden können. Versehen mit einer ausführlichen Analyse kann es sinnvoll sein, das Gerücht noch einmal darzustellen. Das gilt vor allem, wenn es schon auf unterschiedlichen Portalen von vielen Menschen diskutiert wird und man dem Gerücht mit einem Befassen nicht zu mehr Bekanntheit verhilft, sondern es sowieso schon breit diskutiert wird. Im Gegensatz zu Fake News stellt sich beim Hass die Situation meiner Meinung nach anders dar. Durch die exakte Wiedergabe von Hasssprache ist nichts gewonnen und sollte vermieden werden, damit die Schmähworte nicht weiterverbreitet und mit dem Opfer in Verbindung gebracht werden.

Eigene Rolle: ich bin Zeuge_in bin und bekomme mit, wie andere angegriffen werden

Solidarität zeigen

Wie auch in Situationen, die außerhalb des Netzes geschehen, nehmen „unbeteiligte“ Dritte als Personen, die die Situationen mitbekommen, eine unglaublich wichtige Rolle ein. Sie können häufig mit vergleichsweise geringem Aufwand viel bewegen. Durch ihr Intervenieren kann ein Opfer bestärkt werden oder im Falle des Wegsehens und Ignorierens – also des Tolerierens – Täter_innen in ihrem Verhalten unterstützt werden.

Das wichtigste ist also, Betroffenen in der Situation beizustehen und nicht wegzuschauen. Oft hat schon ein kurzer Satz eine Wirkung und hat das Potenzial, die Stimmung aufzubrechen oder zumindest den Raum des Geschehens zu erweitern. Zeigt man als erste_r, dass man die Angriffe nicht mitträgt, kann es weitere Zeug_innen bestärken, sich zu positionieren und auch Partei für die angegriffene Person zu nehmen.

Es ist wichtig sich einzumischen, Kontra zu geben, aufzuzeigen, dass das Verhalten nicht akzeptiert wird, um einer Verrohung etwas entgegen zu setzen. Auch kann eine persönliche Nachricht an das Opfer geschickt werden mit der Frage, ob oder was man tun kann oder es zumindest bestärken und schreiben, dass die Angriffe nicht tragbar sind.

Gibt es schon Kommentare, die das Opfer unterstützen und man keinen eigenen verfassen möchte, ist ein Like eine einfache, schnelle und wenig aufwendige Solidaritätsbekundung.

Eigene Rolle: ich bin selbst betroffen von Hasskommentaren

Allgemein

Immer einen Screenshot vom Angriff machen

Bei digitalen Anfeindungen ist es wichtig, sie zu dokumentieren. Zum einen, um für den Fall einer Anzeige Beweise parat zu haben, aber auch aus weiteren Gründen: Wenn der Angriff dokumentiert ist, habe ich die Möglichkeit, mich der Situation erst einmal zu entziehen und mir in Ruhe überlegen, wie ich reagieren will und kann – wenn gewünscht – Bekannte zu Rate ziehen und ihnen die Aussagen zeigen.

Zeitpunkt bewusst wählen.

Damit einen Angriffe nicht so einfach aus der Bahn werfen können, empfiehlt es sich, so gut wie möglich, den Zeitpunkt abzupassen. Ein Angriff selbst lässt sich oftmals nicht verhindern, der Zeitpunkt, wann es einen erreicht, manchmal schon. Es ist sinnvoll, sich zweimal zu überlegen, ob man zwischen Tür und Angel mit halber Konzentration, vor einem wichtigen Gespräch oder kurz vor dem Schlafen gehen nochmal Nachrichten oder Portale aufrufen muss.

Ungefähr in dieser Stimmung sollte man sein. Dann kann einen einfach nichts schocken.

Ungefähr in dieser Stimmung sollte man sein. Dann kann einen einfach nichts schocken.

Besser ist es also, sofern es beruflich möglich ist, die digitalen Kanäle zu checken, wenn man auf einen potentiellen Angriff gefasst ist, sich stark fühlt und ein Angriff einen nicht so schnell umhauen kann.

1. Rückzug

Als naheliegende und häufig intuitiv gewählte Reaktion auf Angriffe ist Rückzug. Um der Konfrontation aus dem Weg zu gehen, meint der_die Klügere nachzugeben. Aber wenn immer die Klugen nachgeben, regieren die Dummen die Welt. Für einen selbst kann es erst einmal entlastend sein, sich aus der Situation zurückzuziehen, aber die Onlinekultur verbessert sich dadurch nicht unbedingt.

Ein Ausscheiden der angegriffenen Personen aus Diskussionen führt dazu, dass die Aggressivsten und Lautesten sich durchsetzen und kann zu einer weiteren Verrohung des Umgangs untereinander führen. Außerdem verzerrt sich das Bild, das sich dann online darstellt, wenn einige Stimmen zum Schweigen gebracht werden (Silencing-Strategie). Damit Opfer nicht als einzigen Weg für Selbstschutz das Rausgehen aus der Situation sehen, ist das Verhalten Dritter (wie oben beschrieben) existentiell. Wird ihnen unterstützendes Feedback zuteil, ist es einfacher, sich nicht zurückzuziehen.

Außerdem sind solche Situationen für die Gruppendynamik entscheidend, da hier Werte der Gruppe verhandelt oder auch bestehende bestätigt werden können. Ob Angriffe toleriert oder sogar von anderen unterstützt werden, oder so ein Umgang von den Mitgliedern nicht geduldet wird, hat Auswirkungen auf das zukünftige Verhalten der Gruppenmitglieder untereinander auch unabhängig von dem konkreten Fall.

2. Blockieren, Löschen, Schwelle einbauen – Postfach vorfiltern lassen

Treffen einen Anfeindungen zum Beispiel durch persönliche Nachrichten auf Facebook, gibt es die Möglichkeit Hater zu melden und weitere Kontaktaufnahme durch Blockieren zu verhindern. Auch haben die meisten Smartphones und Apps wie WhatsApp oder Telegram die Option, die Kontaktaufnahme einzelner Nummern zu blockieren.

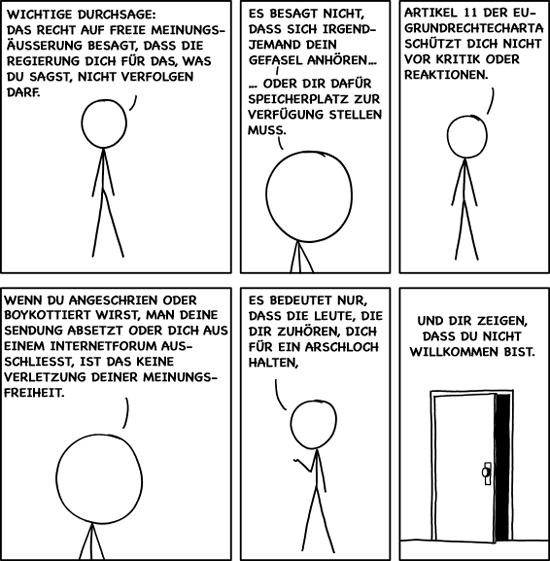

Als Adminstrator_in eigener Seiten ist es immer möglich, Kommentare zu löschen oder bei fremdmoderierten die Moderation dazu aufzufordern. Dadurch wird nicht, wie häufig mit „Zensur“-Ausrufen behauptet, Meinungsfreiheit beschnitten. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, allen denkbaren Aussagen eine Plattform geben zu müssen.

Meinungsfreiheit vs. Zensur. Quelle: Randall Munroe alias xkcd Neben dem Löschen und Blockieren ist die dritte defensive Strategie das Vorfiltern des eigenen Postfaches. Einige Blogger_innen berichten, dass sie ihr Postfach von nahestehenden Personen vorfiltern und eingehende Hatepost löschen lassen, damit sie den Anfeindungen nicht permanent ausgesetzt sind. Dies ist ein günstiger und schnell umsetzbarer Lösungsansatz. Allerdings muss zum einen erst einmal eine Person zur Verfügung stehen, der das eigene Postfach anvertraut werden und die sich dafür auch Zeit nehmen kann und die zudem durch die Angriffe nicht selbst stark mitgenommen wird. Außerdem es muss die Bereitschaft vorhanden sein, die Kontrolle über diesen Kommunikationsweg – zumindest teilweise – abzugeben.

Meinungsfreiheit vs. Zensur. Quelle: Randall Munroe alias xkcd Neben dem Löschen und Blockieren ist die dritte defensive Strategie das Vorfiltern des eigenen Postfaches. Einige Blogger_innen berichten, dass sie ihr Postfach von nahestehenden Personen vorfiltern und eingehende Hatepost löschen lassen, damit sie den Anfeindungen nicht permanent ausgesetzt sind. Dies ist ein günstiger und schnell umsetzbarer Lösungsansatz. Allerdings muss zum einen erst einmal eine Person zur Verfügung stehen, der das eigene Postfach anvertraut werden und die sich dafür auch Zeit nehmen kann und die zudem durch die Angriffe nicht selbst stark mitgenommen wird. Außerdem es muss die Bereitschaft vorhanden sein, die Kontrolle über diesen Kommunikationsweg – zumindest teilweise – abzugeben.

Der positive Aspekt dieser Strategie ist Selbstschutz. Die durch das Internet gegebene Möglichkeit, dass potentiell fast alle Menschen von fast allen Menschen leicht kontaktierbar sind, wird so nicht mehr zugelassen. Eines der Ziele von Hate Speech, nämlich das Mundtotmachen des Opfers ist so nicht mehr so leicht durchsetzbar.

Allerdings ist dieser Weg nur eingeschränkt durchführbar (nur bei Emails oder eingeschränkt bei Foren, in denen die Administrator_innen selbst Beiträge oder Menschen blocken können, möglich), einem richtigem Shitstorm kann man dadurch nicht aus dem Weg gehen.

Alle hier vorgestellten defensiven Reaktionswege ändern nichts an dem bestehenden Problem des Hasses, der offen demonstriert wird. Aber um diesen entgegenzutreten, reichen Interventionen einzelner Individuen ohnehin nicht aus und diese Erwartung sollte auch in Anbetracht der Victim-Blaming-Diskussion nicht an die Opfer herangetragen werden.

3. Solidarität erfahren durch Thematisierung

Vielen hilft es, sich mit andern Betroffenen über Angriffe auszutauschen. Häufig merken Opfer dann, dass sie nicht allein mit Anfeindungen konfrontiert sind und es vielen ähnlich ergeht. Auch im eigenen Umfeld kann Zuspruch gefunden werden, wenn man vom Geschehenen berichtet. Vor allem Personen des öffentlichen Lebens können ihre Medienpräsenz nutzen, um Anfeindungen gegen sie zu thematisieren. Dies kann zu Ablehnung der diffamierenden Aussagen und solidarischem Zuspruch und damit zur Stärkung der Angegriffenen führen.

4. An eine höhere Ebene weitergeben: melden und anzeigen

Eine höhere Instanz bei Angriffen mit einzubinden, kann eine Entlastung für Opfer darstellen. Es wird eine Reaktion gezeigt und gleichzeitig besteht die Möglichkeit, sich emotional vom Geschehen zu distanzieren. Eine neutrale Instanz mit Durchsetzungsstärke kann Opfern das Gefühl der Macht- und Hilflosigkeit nehmen.

Portale wie Facebook müssen nicht vor der Veröffentlichung alle Beiträge prüfen, aber sobald ihnen ein Verstoß gegen Richtlinien oder Gesetze gemeldet wird, müssen sie sich damit befassen und entscheiden, wie damit umzugehen sei. Zusätzlich zum Melden bei den Betreiber_innen einer Seite, besteht auch die Möglichkeit, Angriffe bei jugendschutz.net zu melden.[11] Diese prüfen den Beitrag und handeln gegebenenfalls.

Erfahrungsgemäß wurden Anfeindungen eher gelöscht, wenn sich eine Institution wie jugendschutz.net an die Betreiber_innen gewendet hat, als wenn dies durch eine Einzelperson geschah. Möglicherweise strafrechtlich relevante Fälle sollten direkt zur Anzeige (siehe rechtliche Ebene) gebracht werden.

5. Ironisieren

Vor allem auf journalistischer, aber auch auf individueller Ebene, ist das „Zurücktrollen“ eine oft gesehene Methode. Der Vorteil ist, dass Zensur-Vorwürfe nicht aufkommen können, da alle Kommentare stehen gelassen werden.

Es wird auf gleicher Ebene geantwortet. DIE WELT konterte zum Beispiel auf den Kommentar: „Die Welt, nennt euch lieber ‚Die Lüge‘“ mit: „Klar. Aber nur, wenn du dich ‚Der Vollhorst‘ nennst.“[12] Auch die Tagesschau oder der Facebookauftritt der Bundesregierung greifen zu diesem Mittel. Bei völlig verschrobenen Trollkommentaren kann ein inhaltliches Diskutieren manchmal nicht möglich sein, Jounalist_innen könnten „Haltung beweisen und gleichzeitig die Absurdität einiger Diskussionsbeiträge aufzeigen“[13] und Schwere nehmen.

Eine humoristische Art des Umgangs ist ein Ventil und kann Situationen entspannen. Allerdings können sich Fronten, wenn sich die Trolle/Hater nun selbst aufgezogen fühlen, auch weiter verhärten. Auch findet kein thematischer Austausch statt, eine inhaltliche Diskussion wird nicht befördert.

6. Auseinandersetzung mit den Angreifenden

Einige Personen setzen sich mit den Angreifenden auseinander und schreiben ihnen zurück. Es kann sich für Opfer gut anfühlen, Aussagen nicht so stehen zu lassen und ihre eigene Meinung kundzutun. Viele berichten von positiven Entwicklungen bei den Angreifenden, die nach einer Reaktion zurückschwenken würden („So habe ich es nicht gemeint“).

Allerdings bekommen dann Menschen Resonanz, Aufmerksamkeit und Zeit von einem geschenkt, die sich schlecht verhalten. Das Signal, das (auch wenn es nicht intendiert wird) dabei mitschwingt, ist, dass so ein Verhalten einen an das Ziel – Auseinandersetzung mit der eigenen Person – bringt. Jede_r einzelne kann für sich entscheiden, ob man mit Menschen kommunizieren und sich mit ihnen beschäftigen möchte, wenn diese einen so angehen. Nur, weil sie einen kontaktiert haben, heißt es nicht, dass es ein Recht auf eine Antwort gibt.

7. Direkte Konfrontation mit Hatern

Eine sehr mutige und offensive Form der Auseinandersetzung mit den Angreifenden ist die direkte Konfrontation mit den Hatern. Renate Künast hat diesen Weg gewählt und wurde vom SPIEGEL dabei begleitet.[14] Sie besuchte unangemeldet die Verfasser (es waren ausschließlich Männer) zuhause, die sie unter Klarnamen online angefeindet haben und suchte das Gespräch.

Die direkte Konfrontation mit den Hatern erfordert neben großem Aufwand auch noch viel Mut, kann aber sehr wirkungsvoll sein. Den Opfern kann Angst genommen werden, wenn sie das Gegenüber sehen und den Angreifenden kann aufgezeigt werden, dass ein echter Mensch mit Gefühlen dahinter steht und Anfeindungen jemanden treffen. Bei realen Begegnungen mit Augenkontakt, bei einem direkten Gespräch, verhielten sich viele Angreifer zivilisierter als ihre Online-Kommentare vermuten ließen. Diese oben schon thematisierte Kontextualisierung kann ein Umdenken fördern. Auch wenn nicht direkt bei der Konfrontation große Einsicht verbalisiert wurde, kann es doch langfristig Veränderungen bewirken.

8. Empowerment durch eigene Veröffentlichung und Thematisierung der Angriffe

Als Beispiel des Empowerments durch eigene Veröffentlichung kann Emma Holten gelten. Im Jahr 2014 wurde die 17-jährige Dänin Opfer von non-consensual porn und doxxing.[15] Nachdem ihre Accounts gehackt wurden, wurden auf ihrer Facebookseite Nacktbilder von ihr gepostet. Auch persönliche Daten, wie die Namen ihrer Eltern oder des/der Arbeitgeber_in, wurden veröffentlicht. Danach erhielt sie zahlreiche Anfeindungen von Männern und beschloss, ein eigenes Fotoprojekt zu machen. Mit der Fotografin Cecilie Bodker nahm sie Fotos von sich auf, die sie nackt oder wenig bekleidet zeigen.

Die Darstellungen sind nicht stereotyp oder sexualisiert, sondern zeigen sie selbstbewusst und natürlich. Die degradierende Objektifizierung und Sexualisierung ihres Körpers und die ihr zugeschriebene Opferrolle nahm sie nicht an, sondern zeigt sich als selbstbestimmt handelndes Subjekt.

Sie wollte mit der Aktion auch den öffentlichen Blick darauf richten, dass es immer eine Zustimmung aller Beteiligten geben muss und wollte eine gesellschaftliche Diskussion in Dänemark zum Thema non-consensual porn ins Laufen bringen.

Diese Reaktion auf digitale Übergriffe bietet sich wohl nicht für alle Opfer gleichermaßen an. Aber Holten zeigt einen möglichen Weg auf, nicht passiv Anfeindungen ausgeliefert zu sein und machtlos zu erstarren, sondern selbst eine aktive Rolle einzunehmen.

Generell ist es wichtig, zu schauen, womit man sich selbst wohl fühlt und was die beste Variante für einen darstellt. Was bei der einen Person gut funktioniert, kann für andere genau das Falsche sein. Wichtig ist auf jeden Fall zu reagieren und Trollen und Hatern das Feld nicht kampflos zu überlassen.